日本近現代の美術史・視覚社会史を研究。

美術の枠を超えようとした人々、あるいは絵筆を折ってしまった人々に関心を持っています。

「前衛の研究」よりも「研究の前衛」でありたい。

2017年から二松学舎大学文学部国文学科専任講師、2022年から同大学准教授。

美術の枠を超えようとした人々、あるいは絵筆を折ってしまった人々に関心を持っています。

「前衛の研究」よりも「研究の前衛」でありたい。

2017年から二松学舎大学文学部国文学科専任講師、2022年から同大学准教授。

主な著作

|

『裏切られた美術 表現者たちの転向と挫折 1910-1950』ブリュッケ、2019年6月

戦前から戦後にかけての50年間、美術・漫画・記録映画と社会運動の危険な交わり。 第1章 芸術家と社会―戦前から戦後にかけての左翼思想と美術 第2章 鎖を引きちぎろうとする男―幸内純一の『近代思想』挿絵と「鎖」の表現史 第3章 地方のプロレタリア美術―移動展と地方支部 第4章 何が彼らをそうさせたか―プロキノの移動映写・展覧会活動 第5章 小野佐世男―逆説の漫画家・空談家 第6章 藤田嗣治の漫画―望月桂と雑誌『バクショー』との関わりから 第7章 破壊のための美術史―中原佑介「日本近代美術史」をめぐって 第8章 大塚睦―予見者・反逆者・哲学者 第9章 前衛のちひろ一九四七‐一九五二 第10章 サドの眼―前衛記録映画とモンタージュ絵画 |

最近の仕事から

|

「クリヨウジ(久里洋二)オーラル・ヒストリー」『日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ』2023年2月実施、2023年4月公開(全1回)

戦後の実験アニメーション作家の先駆者・クリヨウジ氏に、1950年代における漫画からアニメーションへの展開、日米安保条約改正に反対する「若い日本の会」のこと、1960年代の「アニメーション三人の会」、テレビ番組「11PM」のことなどを伺った。 |

|

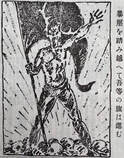

「水平社運動のマンガ 西光万吉が描いた熱と光」『メディア芸術カレントコンテンツ』2023年2月(リンク)

『水平新聞』に掲載された漫画、水平社運動のグラフィックについて考察。それらのイメージがこの運動の原理を示すものであり、表現としては小川芋銭や柳瀬正夢を受け継ぎつつ、プロレタリア美術と戦争美術のあいだのミッシングリンクを埋めるものであることを論じた。 |

|

「日本最初期のフェミニズム・アート」『メディア芸術カレントコンテンツ』2022年8月(リンク)

日本における最初のフェミニズム・アート宣言について。尾竹紅吉(富本一枝)「新しい女は瞬間である」(1913年)は、「新しい女」であることの正当性を絵画における必然性(公理)の観点から論じたもので、彼女の文章は今こそリアリティを持つことを指摘した。 |

|

Gen Adachi. 'Kokuyokai: An Anarchist Avant-Garde Art Collective in Modern Japan.' Group Dynamics: Collectives of Modern Period. Munich: Lenbachhaus Museum, 2021. pp.19-21.

(英文、ドイツ語への翻訳つき) 2021年11月から2022年6月までドイツ・ミュンヘンのレンバッハハウス美術館で開催されたGroup Dynamics展の図録に寄せた文章。黒耀会の紹介と現代的な意味について。 |